Le modèle MVC (Model-View-Controller) est depuis longtemps la pierre angulaire des architectures logicielles dans de nombreux projets web et desktop. Malgré l'évolution des technologies, il reste massivement enseigné, documenté et utilisé.

Mais derrière cette apparente stabilité se cache une réalité technique bien plus nuancée : le MVC est aujourd’hui un frein pour de nombreuses équipes. Sa complexité, sa verbosité, et sa tendance à générer une surcharge de code rendent son usage problématique dans des projets modernes, surtout dans des contextes agiles, DevOps, ou microservices.

Qu’est-ce que le modèle MVC ? (Bref rappel)

Origines et structure du modèle

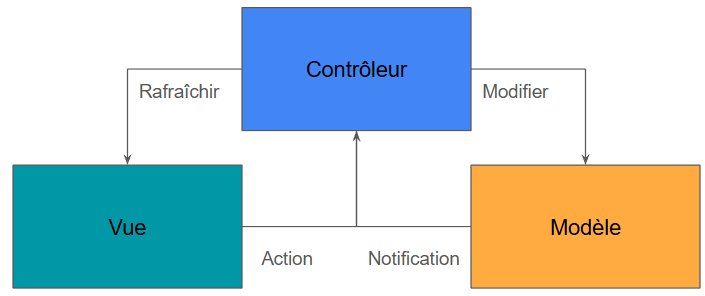

Inventé dans les années 1970 chez Xerox PARC, le modèle MVC visait à séparer les préoccupations dans les interfaces graphiques. Il repose sur trois composants principaux :

- Model : gestion de la logique métier et les données.

- View : gestion de l’affichage.

- Controller : gestion des interactions utilisateur.

Le modèle a été pensé a la base pour des applications monolithiques comme par exemples des applications web classiques avec rendu côté serveur.

Le succès initial du MVC dans les années 2000

Avec l’arrivée des frameworks comme Ruby on Rails, Spring MVC, ou encore ASP.NET MVC, cette architecture s’est imposée dans l’industrie.

Elle promettait de structurer le code pour éviter l’effet "monolithe chaotique" et faciliter la maintenance. Mais ce paradigme, conçu à une époque où le développement logiciel était bien plus linéaire et monolithique, n’est plus adapté à la complexité actuelle des systèmes distribués.

Les signes d’essoufflement du MVC

Le code spaghetti déguisé en architecture

Sous prétexte de séparer les responsabilités, on assiste souvent à une dispersion du code métier entre le Controller (qui fait plus que son rôle), le Model (qui devient une couche d’accès aux données), et la View (qui contient parfois de la logique métier via des helpers ou des templates dynamiques).

Résultat : au lieu de clarifier la structure, le MVC devient un prétexte pour cacher une complexité croissante. L’architecture est là, mais le code reste illisible.

Une séparation des responsabilités floue en pratique

Dans de nombreux projets, les contrôleurs deviennent des "god objects", centralisant la logique, les appels API, et parfois même la gestion des erreurs.

Le modèle est quant à lui souvent réduit à une simple couche ORM (Object-Relational Mapping). La promesse d’indépendance des couches est rarement tenue, ce qui augmente le couplage et réduit la testabilité.

Complexité croissante : le revers du MVC dans les projets modernes

Difficulté de maintenance et dette technique

Dans un projet réel, il n’est pas rare que pour ajouter une simple fonctionnalité, plusieurs fichiers soient à modifier : routes, contrôleurs, modèles, vues, services, etc. Cette dispersion multiplie les points de friction et favorise l’introduction d’erreurs.

À long terme, cela génère une dette technique difficile à résorber, particulièrement dans les environnements où les équipes sont en constante évolution.

Problèmes d’évolutivité dans les architectures modulaires

Le MVC ne s’adapte pas bien aux architectures distribuées ou orientées microservices. Son modèle centralisé de gestion des dépendances freine la modularisation. De plus, dans des systèmes complexes, les interconnexions entre modèles et contrôleurs deviennent rapidement un casse-tête à maintenir.

Surcharge de code et duplication : un mal sous-estimé

Trop de fichiers pour une simple fonctionnalité

L’un des reproches majeurs adressés au MVC est sa verbosité. Pour implémenter une seule fonctionnalité métier, on doit souvent :

- Créer ou modifier un contrôleur.

- Ajouter un modèle ou une migration.

- Modifier plusieurs vues.

- Écrire des tests séparés pour chaque couche.

Cette approche ralentit le développement et crée une barrière à l’entrée pour les nouveaux développeurs.

Une verbosité qui nuit à la productivité

Dans un environnement agile, où le temps de mise en production est un critère clé, cette surcharge de code est un handicap majeur. Le coût cognitif pour comprendre "où se passe quoi" dans un système MVC est élevé.

Résultat : Il devient difficile d’être réactif face aux demandes métiers.

Pourquoi MVC freine les équipes agiles ?

Des cycles de développement plus longs

Le MVC n’est pas conçu pour des cycles courts, itératifs et incrémentaux. Il favorise une approche descendante (top-down) qui ne correspond plus à la réalité des projets agiles, où le feedback rapide est essentiel.

Difficulté à intégrer les pratiques DevOps

Les architectures MVC sont souvent monolithiques, ce qui rend complexe l’automatisation du déploiement, les tests d’intégration, et l’observabilité. Cela va à l’encontre des bonnes pratiques DevOps : déploiements fréquents, découplage, monitoring indépendant.

Quelles alternatives au MVC aujourd’hui ?

Il existe de très nombreuses alternatives au model MVC. Certains stack technologiques viennent avec leur architecture propre ou tout du moins fortement conseillé. Voyons ensemble une liste non exhaustive d'alternatives avec leurs avantages et inconvénients.

MVVM (Model - View - ViewModel)

Avantages :

- Découplage fort entre UI et logique de présentation.

- Data binding automatique (dans des frameworks comme Angular, Vue.js, WPF).

- Idéal pour les interfaces complexes ou dynamiques.

Inconvénients :

- Complexité accrue du ViewModel.

- Peut être verbeux ou difficile à tester si mal structuré.

Utilisé dans :

- Angular

- Vue.js

- Flutter (pattern Provider)

MVI (Model - View - Intent) (ou Unidirectional Data Flow)

Avantages :

- Flux de données prévisible et clair (→ très utile en SPA).

- Très bon pour le debug, le time-travel debugging (ex: Redux).

Inconvénients :

- Verbosité.

- Difficulté à structurer pour des cas très interactifs sans générer du boilerplate.

Utilisé dans :

- Redux

- React (avec Context/Reducer)

- Jetpack Compose (MVI)

Clean Architecture (ou Hexagonale, Onion, Ports & Adapters)

Avantages :

- Indépendant des frameworks.

- Séparation claire des responsabilités.

- Durable, testable, et adapté aux microservices.

Inconvénients :

- Complexité initiale.

- Surdimensionné pour de petits projets.

Utilisé dans :

- Applications backend,

- Systèmes d’entreprise,

- Microservices

Conclusion : Faut-il bannir le MVC ou mieux l’encadrer ?

Le modèle MVC a joué un rôle historique dans la structuration des applications logicielles. Mais le monde du développement a évolué, les pratiques ont changé, et les enjeux sont bien différents aujourd’hui.

Face à la complexité croissante des systèmes distribués, à l’impératif d’agilité, et à la montée des pratiques DevOps, le MVC ne répond plus aux attentes des équipes modernes. Il n’est plus un standard à imposer, mais une option parmi d’autres, à réserver à des cas très spécifiques.

Chez HexoTech, nous pensons que le véritable enjeu n’est pas de choisir une "architecture magique", mais de concevoir des systèmes adaptables, évolutifs et compréhensibles. Cela passe par une phase de conception et des choix techniques sur mesure au projet.

Questions fréquemment posées sur le modèle MVC

1. Le MVC est-il complètement obsolète ?

Non, il n’est pas "obsolète" au sens strict, mais désuet pour des projets complexes, distribués ou agiles. Il reste fonctionnel pour des applications simples ou monolithiques bien maîtrisées.

2. MVC est-il adapté à une équipe DevOps ?

Non. Le couplage et la centralisation du MVC sont contre-productifs dans une culture DevOps, qui valorise la modularité, le découplage et les livraisons fréquentes.

3. Peut-on moderniser un projet MVC existant ?

Oui, en réorganisant progressivement le code vers une architecture hexagonale ou orientée domaine, et en isolant la logique métier du framework.

4. Quelle est la meilleur architecture logicielle ?

Il n'y a pas d'architecture parfaite et adaptée a tout type de projet. Il faut réaliser une analyse du besoin et une conception pour choisir la solution technique la plus adaptée.